「奈良にはこんなにおいしいものが作られているのか!」と奈良で作られているものに対する筆者の意識を大きく変えた「梅乃宿あらごし」シリーズ。

今回はそんな「梅乃宿あらごし」シリーズをはじめ、多くの人気商品を世に送り出している「梅乃宿酒造」の蔵見学と梅体験に参加してきました。

梅乃宿酒造とは?革新と伝統が混ざり合う酒蔵

「梅乃宿酒造」は、創業から132年続く奈良県の酒造メーカー。企業の存在意義「新しい酒文化を創造する」のとおり、積極的に新しいことに取り組むことで世界中からファンを集めています。梅乃宿酒造の広報担当者に確認したところ、本社にある直営店には年間約1万2千人(2025年7月現在)の方が訪れるそうです。

梅乃宿酒造の直営店では、下記の2つが体験できます。

【蔵見学】※予約制 (2025年7月時点)

● 料金:1,200円/名(税込)

● 見学可能日・実施時間:店舗営業日の10:30〜、14:30〜

● 定員:各回15名まで

● 所要時間:約45分(試飲時間を含む)

● 内容:蔵見学・試飲体験(20歳未満・ノンアルコール希望の方にはノンアルコールの用意あり)・お土産付き

【梅体験】※予約制 (2025年7月時点)

● 料金:1,900円〜/名(税込) ※瓶のサイズやお酒もしくはシロップの種類によって変動

● 体験可能日・実施時間:店舗営業日の11:30〜、15:30〜

● 定員:各回15名まで

● 所要時間:約45分(試飲時間を含む)

● 内容:数種類の梅と糖から好きなものを組み合わせ、オリジナル梅シロップまたは梅酒を造る

※完成したボトルはお持ち帰り可

蔵見学と梅体験の両方を予約すると、受付時に当日のみ使える200円分の割引券が付いてきます。

本社に到着

本社は奈良県葛城市にあり、最寄りの「近鉄新庄」駅から徒歩約25分かかるほど奥まった場所に位置します。道順が複雑なので徒歩で向かう場合は、公式ホームページのアクセスにある写真付きの道案内を確認しましょう。車を利用する場合は「葛城IC」より約5分。15台程度の駐車場が無料で利用できます。

敷地内には直営店が併設されており、中は上品な雰囲気ながら親しみを感じさせる内装です。店内はすべてバリアフリーで、小さな子どもや足腰に不安のある方でも安心して歩き回れるようになっています。

蔵見学と梅体験の受付は直営店のレジで行います。ただし、蔵見学の支払いは受付時にできますが、梅体験の方は体験中に選ぶボトルサイズやお酒の種類によって金額が変わるため、体験後の支払いです。梅体験に参加される方は、事前に予算を決めておくと良いでしょう。

見て・聞いて・嗅いで。体全体で楽しむ蔵見学

見学時間になると案内担当のスタッフが呼びかけてくれました。いよいよ梅乃宿酒造の体験が始まります。本章では蔵見学の見どころや感想をピックアップしました。

梅乃宿酒造を見守る300年超えの梅の木

見学が始まって最初に目に入るのが、廊下にある麹蓋の木とお猪口でできた梅の木。「梅乃宿」の由来である旧蔵にある300年超えの梅の木を描いているそうです。

歴史紹介でとくに面白かったのは、由来となった梅の木で採れた少量の梅を「おいしくなあれ」と願いを込めて梅酒に仕込んでいるという話でした。スタッフの説明からは、初代からの思いを大切に受け継いでいる姿勢が伝わってきます。

いよいよ酒蔵の内部へ

廊下での歴史紹介が終わったらいよいよ蔵へ移動。蔵への扉をくぐった瞬間、うっすらと甘い匂いを感じます。 見学スペースは人がいる場所以外では薄暗くなっており、静謐さと洗練さを感じさせるデザインでした。やや通路が狭いので、10名以上の団体で見学する場合は並び順などに気をつける必要がありそうです。

スタッフ曰く「一升の純米酒に必要なお米は1.3kgほど。1坪(約3.31平方メートル)の玄米が贅沢に使われているんですよ」とのこと。

お茶碗で換算した場合、お茶碗1杯分のお米の量が約65g(※1)。計算すると、一升の純米酒にはお茶碗20杯分程度のお米が使われていることになります。

※1 米穀安定供給確保支援機構より

スタッフの説明はとてもわかりやすく、パネルの解説の他にも、酒造りに使われる米などの見本もあって理解しやすかったです。日本酒の香りを感じたり、発酵の音を聞いたりと五感を使った体験なので、ずっと新鮮な気持ちで見学できました。

現代技術を取り入れた製造工程

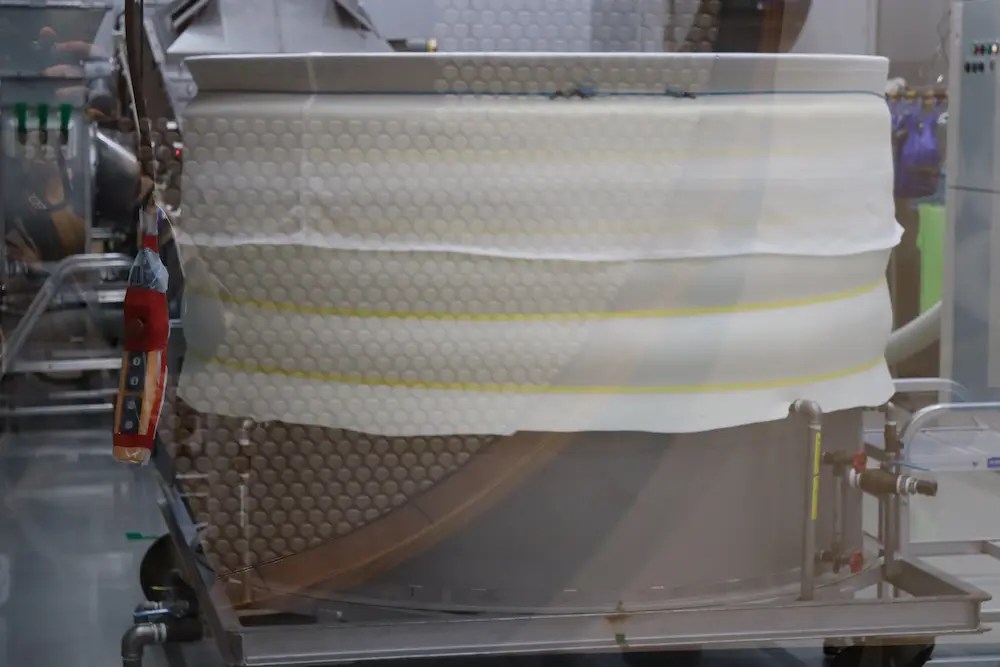

製造の解説でとくに面白いと思ったのが、米を蒸す工程でした。底にあるお米がべちゃべちゃになってお米が潰れないよう、プラスチックの疑似米を底に敷いて本物のお米を蒸すそうです。

思わず、混ざらないのかとスタッフに質問したところ、「蒸す際は混ざらないように、疑似米は洗濯ネットのような袋、本物のお米はハンモックのような吊り下げ式の袋に入れています」と丁寧に解説していただきました。現代の酒造りには、新しい技術も多く使用されていることがよくわかる一面でした。

試飲で感じる。それぞれの個性

蔵見学が終わると、梅乃宿酒造のさまざまなお酒が試飲できます。今回試飲したのは、下記の5種。筆者はアルコールのみを試しましたが、梅乃宿酒造が製造しているノンアルコール飲料の試飲もできます。20歳以下の方やアルコールが苦手な方でも、問題なく試飲は楽しめるので安心してください。

- アンフォールド(Unfold SAKE)

- 純米吟醸

- 純米

- あらごしゆず

- あらごし梅酒

飲み比べの中でも、タイプの異なる日本酒の飲み比べは初めてだったので良い経験でした。種類ごとの味の違いをしっかりと比較できたので、自分が好きな日本酒の傾向が明確になりました。試飲はお酒が好きな方に向いていると思いがちな体験イベントですが、今回の筆者のようにお酒初心者ならではの気づきが得られる機会にもなります。

試飲した感想については、下記の【取材後記】でまとめています。

人気商品の「梅乃宿あらごし」シリーズも試飲できます。「梅乃宿あらごし」シリーズの特徴は日本酒から作られたリキュールという点。梅乃宿酒造は日本酒の酒造メーカーである点を活かし、日本酒仕込みのリキュールを製造・販売しています。日本酒ならではの味に梅乃宿酒造によるブレンド・アレンジを加えた独自のおいしさを試せるのも、蔵見学のメリットです。

※20歳未満および車を運転される方の飲酒は法律で禁止されています。試飲の際は注意してください。

3×4×3=36通り!あなただけの梅酒造り

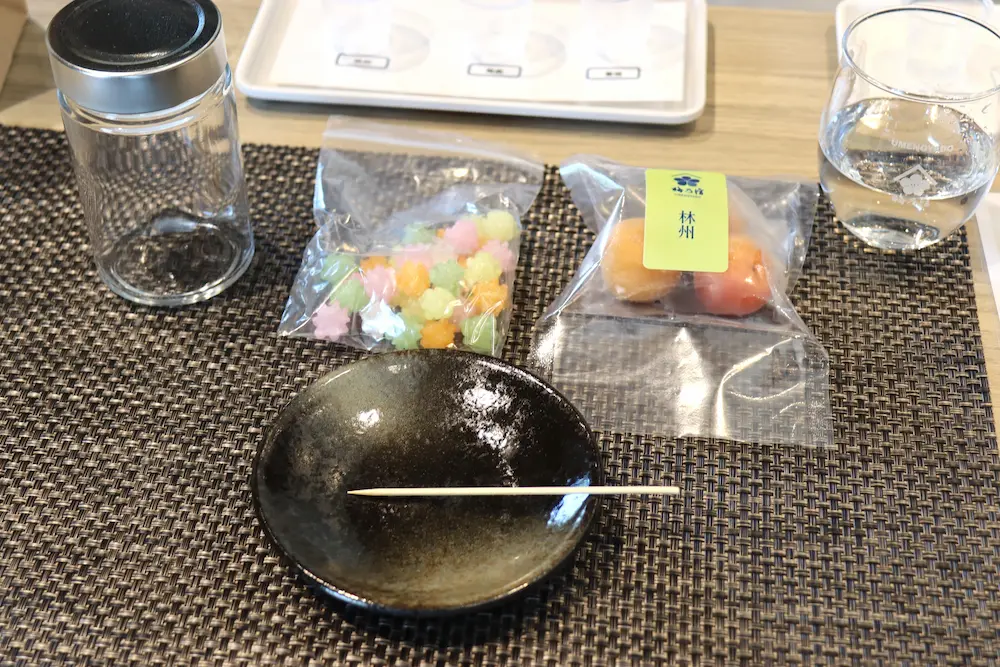

試飲後は梅体験に入ります。味や匂いが試せるよう、机の上に体験で使用する梅ごとの梅シロップとお酒が用意されていました。梅乃宿酒造では梅酒造り体験のために、日本酒をアルコール度数23%にまで調整したお酒を特別に製造しています。そのおかげで、造った梅酒を持って帰ることが可能となりました。

トピックス

お酒の方はどれもアルコール度数20%以上なので、試飲には注意が必要です。これは果実酒などを一般家庭で仕込む場合、アルコール度数20%以上の使用が酒税法にて義務づけられている(※2)ためです。清酒(日本酒は清酒の1種)は、同様に酒税法にてアルコール度数22度未満と定められている(※3)ので、一般家庭で造るお酒には使えません。

※2 【自家醸造】|国税庁より

※3 酒税法における酒類の分類及び定義|国税庁より

梅シロップ・梅酒造りはよくある体験と思う方も多いでしょうが、梅乃宿の梅体験の楽しさ・奥深さは材料の組み合わせにあります。

用意された梅シロップを飲めばわかりますが、梅の品種によって味や香りがまったく異なります。産地も奈良県産や和歌山産などがあるので味や香りで選んでも良し、奈良県産にこだわるも良しです。何を選ぶかで見た目や味が大きく変わるので、迷うならスタッフに自分の好みを伝えてアドバイスを貰うと良いでしょう。

梅シロップなら12通り、梅酒なら36通りものオリジナル梅飲料が作れます。梅体験に参加するなら、じっくりと味と香りを比較し、自分好みの組み合わせを考えてみてください。

体験を終えて

これにて2時間弱の体験はすべて終了。お土産にハンドタオルと体験で造った梅酒をいただきました。

酒蔵の作業場を見学しながら酒造りの知識を学べたことで、より深くお酒に対する考えが変わった気がします。実際、使われている技術や手間暇を知ったことにより、じっくりと味わって自分の好みを考えながらお酒を飲むようになりました。

梅乃宿酒造での体験は、日本酒好きな方もお酒が苦手な方も、お酒に対する見方が変化するきっかけにもなります。奈良に来た際は、ぜひ体験してみてください。実際に足を運ぶことで、奈良の酒づくりの奥深さと美しさを肌で感じられますよ。

梅乃宿酒造(直営店)

住所:〒639-2135 奈良県葛城市寺口27番地1

営業時間:10:00〜18:00

定休日:不定休

TEL:0745-43-9755

駐車場:無料(15台程度)

アクセス:「葛城IC」より車で約5分、「近鉄新庄駅」より徒歩約25分

予約状況の確認は公式ホームページにて

コメント